김중청(金中淸)은 첨지중추부사(僉知中樞府事) 김몽호(金夢虎)와 박승인(朴承仁)의 딸 나주박씨(羅州朴氏) 사이에서 1566년 장남으로 태어났다.자(字)는 이화(而和) 호는 만퇴헌(晩退軒) 또는 구전(苟全)이고 할아버지는 김정헌(金廷憲)이다.

김중청(金中淸)은 첨지중추부사(僉知中樞府事) 김몽호(金夢虎)와 박승인(朴承仁)의 딸 나주박씨(羅州朴氏) 사이에서 1566년 장남으로 태어났다.자(字)는 이화(而和) 호는 만퇴헌(晩退軒) 또는 구전(苟全)이고 할아버지는 김정헌(金廷憲)이다.조목(趙穆)의 문인으로 학문이 뛰어났다.

임진란(壬辰亂) 때 백의(白衣)로 창의(倡義)하여 공(功)을 세웠지만 왜적(倭敵)을 토평(討平)한 일을 말하지 않았으며 책훈(策勳)도 사양하여 공신록(功臣錄)에 들지 않았다.

1610년(광해군 2) 식년 문과에 갑과로 급제하였다. 1613년 전적(典籍)·예조좌랑·정랑을 역임하고 이듬해에는 성절사(聖節使)의 서장관(書狀官)으로 명나라에 다녀왔다.

1615년에 문학(文學)이 되었으며 정언(正言)으로 폐모론을 반대하는 이원익(李元翼)을 탄핵하라는 대북파(大北派) 정인홍(鄭仁弘)의 부탁을 거절하자 파면되었다.

1616년 신안현감(新安縣監)에 이어 1621년 승정원승지로서 선유사(宣諭使)가 되어 영남을 순행하였다. 이후 산직(散職)에 머물렀으며 인조반정 후에는 조정에 나가지 않았다.

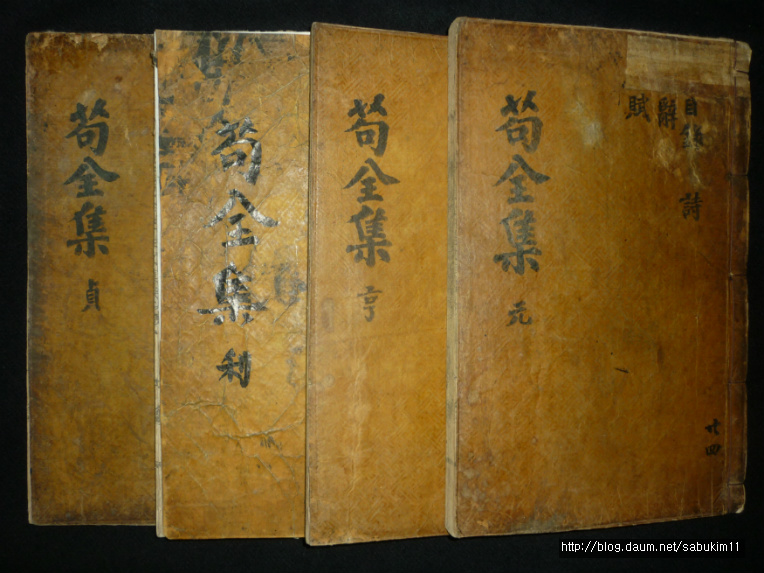

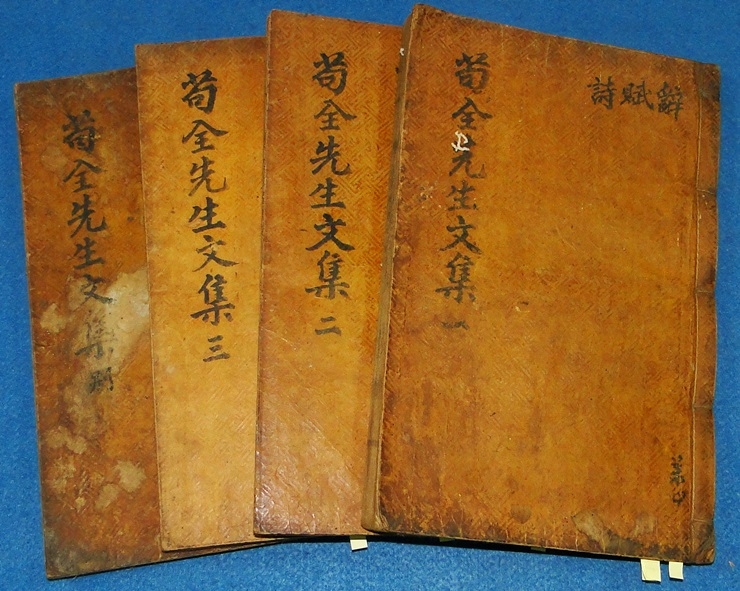

문집으로는 구전집(苟全集)이 있다.

봉화의 반천서원(槃泉書院)에 제향되었다.

---스승인 월천 조목선생에게 올린 구전 선생 시----

구전(苟全)선생 시(詩)

복차 김중청 재배

伏次 金中淸 再拜 김중청이 재배하고 엎드려 차운함

수미음경정 재하황송황송

首尾吟敬呈 齋下惶悚惶悚 공부하는 방 아래에 황송하고 황공합니다만 본말을 읊어서 공경히 드림.

당호송삼일임청

當戶松杉一任靑 집을 맞은 소나무 삼나무가 온통 푸름을 맡기고

만정풍월자쌍청

滿庭風月自雙淸 마당 가득한 풍월이 둘 다 절로 맑네.

개중소락지하사

箇中所樂知何事 그 가운데 즐기는 바가 무슨 일인지 아는가?

지시심원견득명

只是心源見得明 단지 마음 근원이 밝음 얻음을 나타남에 있네.

견득명래편양심

見得明來便養心 밝음 얻음이 옴을 보면 또한 심성을 기르게 되고

긍긍여리우여임

兢兢如履又如臨 얼음을 밟듯이 또 물가에 임한 듯 조심히 삼가네.

올연일실평생료

兀然1)一室平生了 한 방에 꼿꼿이 앉아서 일생을 마치더라도

유각공부일월심

唯覺工夫日月深 오직 날로 달로 공부가 깊어짐을 깨닫네.

일월심유갱조단

日月深猶更造端 날로 달로 깊어져도 오히려 시작인 듯이

절차상파혹유한

切磋常怕或踰閑2) 절차탁마해도 항상 혹 법도 벗어날까 겁나네.

도성치기인추물

道成治己因推物 자기를 다스려 도를 이룸도 사물을 추리함이니

방신이옹역유단

方信伊翁亦有丹 이 늙은이를 믿음도 역시 단약이 있음이네.

역유단환사연홍

亦有丹還謝軟紅3) 단약이 있으니 홍진 세상으로 돌아감을 사양해도

세하용이굴고종

世何容易屈高蹤4) 세상이 어찌 고상한 행실 따르기가 쉽겠는가?

독등반야류하작

獨燈半夜流霞酌5) 밤중에 등잔불 아래 홀로 신선의 술을 대작하니

일임양춘좌상융

一任陽春坐上融 온통 맡긴 따뜻한 봄이 자리 위로 녹아나네.

을미정월문생

乙未正月門生 을미(1595: 구전 선생 30세 때)년 1월 문하생[弟子]이

--------------------

1) 올연(兀然) : 움직이지 않는 모양. 우뚝 솟은 모양. 올연독좌(兀然獨坐)의 준말.

2) 유한(踰閑) : 법도를 벗어남. 예의를 지키지 않음. 한(閑)은 법(法)을 의미함.

3) 연홍(軟紅) : 부드러운 꽃잎이란 뜻으로 홍진(紅塵)으로 가득 찬 번화한 도시를 이르는 말.

4) 고종(高蹤) : 고상한 행동..

5) 유하작(流霞酌) : 신선이 마신다는 좋은 술.

<해제(解題)> 이 시는 구전(苟全) 김중청(金中淸) 선조께서 30살 때인 1595년 임진왜란이 있은 지 3년 뒤인 을미(乙未)년 정월에 지어서 월천(月川) 조목(趙穆) 선생께 드린 시(詩)로 내용은 주로 심경(心經)과 경재잠(敬齋箴)을 인용하여 마음 수양(修養)의 정도와 솔직한 심경을 그린 시로서 기승전결(起承轉結)의 윤(韻)을 달리하여 기(起)는 하평성(下平聲)의 경운(庚韻)에 청(淸) 명(明) 운통(韻統)의 시이고. 승(承)은 거성(去聲)의 심운(沁韻)에 임(臨) 심(深) 운통(韻統)으로 지은 시며. 전(轉)은 상평성(上平聲)의 한운(寒韻)으로 단(端) 단(丹)의 운통(韻統)으로 지은 시며 결(結)은 상평성(上平聲)의 동운(東韻)으로 홍(紅) 융(融)의 운통(韻統)으로 마무리 지은 시(詩)이다.

*****후손 세현이 번역하다******

| 구전선생문집(苟全先生文集)저자 : 생원공(극례)파 중청(中淸) 생(生) : 1566.12.20 졸(卒) : 1629.06.13 경술(庚戌)문과(文科) 승지(承旨) |

| 조선 중기의 학자인 金中淸(1567-1629)의 詩文集이다. 1744년(영조 20)에 쓰여진 李光庭의 序文에 의하면 문인인 南亨會와 孫子인 揚烈 등이 遺文을 모으고 현손 爾銘과 5대손 泰運 등이 교감하였다고 한다. 본서의 간행은 1829년(순조 29)에 쓰여진 金鼎均(1782-1847)의 後序나 1831년에 쓰여진 연보로 볼 때 이 시기 이후에 간행된 것으로 추정된다. 김중청은 趙穆(1524-1605)의 문인으로 학문에 뛰어났는데? 광해군대 廢母論에 반대하는 李元翼을 탄핵하라는 鄭仁弘의 요청을 거절하여 파면되기도 하였다. 문집의 내용은 目錄이 앞에 있고? 권1-3에는 <次歸去來辭>의 辭 1편? <作橋渡蟻> 등 賦 2편? <次雪月堂金公-富倫-韻> 등 詩 390수가 수록되어 있다. 권4에는 <敎咸鏡江原等道兼巡邊使李箕賓書> 등 敎書 2편? <壬辰義兵時擬上疏> 등 疏 7편? <避正言啓> 등 啓辭 2편? <朝天呈禮部請免宴文> 등 書狀 7편? <問綱目>의 策 1편? <上月川先生書> 등 書 11편이 있다. 권5에는 <題壬辰年倡義兵總錄> 등 雜著 12편? <冶爐宋氏族譜序> 등 序 4편? <遊淸凉山記> 등 記 2편? <書赴京別章帖後> 등 跋 3편? <柳?銘> 등 箴銘 5편이 있다. 권6에는 <冬至箋> 등 箋 3편? <宗廟祈雨文> 등 祭文·祝文 39편? <進士李公墓地銘> 등 墓誌碣銘 4편? <嘯?朴先生行狀>의 行狀 1편이 수록되어 있다. 권7에는 1831년(순조 31)에 쓰여진 김중청의 연보가 수록되어 있고 附錄으로 현손 李光庭이 쓴 行狀? 黃?가 쓴 墓碣銘? 金尙容(1561-1637) 등이 쓴 23편의 輓詞? 門人이 쓴 祭文 2편? 任叔英이 쓴 <燕行贈遺>? 沈喜壽 등 23인의 詩章? 金啓光의 <槃泉精舍上樑文>? 鄭必達의 <奉安文>? 柳經立의 <尙享祝文>? 南亨會의 <奉安祭文>이 실려있다. 이밖에 別集에는 <朝天錄>이 수록되었는데? 이는 김중청이 1614년(광해군 6)에 聖節使의 서장관으로 명나라에 다녀와서 지은 글이다. | |